Heute wurde ich auf Twitter von @hipsterfitness von mit der Frage konfrontiert: „Was hat dein Leben verändert?“ Ich möchte diese Frage gerne beantworten.

Der erste Tod in meinem Leben war der meines Bruders Sven.

Er wurde am 17. September 1979, 15 Tage nach Mutters 28. Geburtstag geboren und starb am 20. September 1979 im Kantonsspital Frauenfeld. Ich war zwei Jahre alt und begriff nichts und alles. Ich bin mir sicher, dass ich verstanden hatte, dass meine kindliche Welt mit Mutter und Vater nun nicht mehr existieren würde. Ich verstand körperlich, dass sich nun alles verändern würde.

Ich war zwar nur ein kleines Kind, doch ich fühlte, wie traurig meine Omi und mein Vater waren. Wer einmal unverhofft die Nachricht vom Tode eines geliebten Menschen erhalten hat, kann nachvollziehen, wie die Energie eines Raumes sich verändert. Die Angst. Die Panik. Die Hysterie. Die tiefe Trauer. In all das wurde ich geschmissen, als mein Bruder starb. Ich verlor nicht nur den Bruder, ich verlor auch die Eltern, so wie sie vorher waren.

Der zweite Tod in meinem Leben war der meines Grossvaters Walter.

Er wurde 1924 geboren, wurde mit knapp 20 in den Krieg eingezogen, wurde wieder aus der Armee ausgespuckt. Mein Grossvater war leidenschaftlicher Jazzmusiker. Ich kann mich nicht erinnern, dass je in diesem Haus keine Musik im Radio lief. Mein Opa war ein schmächtiger, zart gebauter Mann. Er hatte seit den frühen 80er Jahren seine Eltern gepflegt, weil er Zeit hatte. Die Textilindustrie im Toggenburg hatte für Menschen wie ihn keine Verwendung mehr.

Sein Sterben kam nicht unerwartet. Er war, solange ich ihn kannte, Alkoholiker gewesen. Er trank langsam, aber stetig, mit Vorliebe Rosé. 1996 wurde er plötzlich müde. Er ging zum Arzt im Spital, der ihm Leberkrebs diagnostizierte. Opi wusste wohl von Anfang an, was ihn erwartete. Stoisch ging er den letzten Tagen seines Lebens entgegen. Den Schluss verbrachte er in dem Bett, in dem schon sein Vater gestorben war. Sein Tod war eine Erlösung für ihn, doch für uns andere war es ein grosser Verlust. Er fehlt.

Der dritte Tod in meinem Leben war der meiner Mutter.

Ich war gerade 30 Jahre alt geworden, als sich abzeichnete, dass ihr Leben nun enden würde. Ich hatte mich schon Jahre davor befasst, denn wie schon ihr Vater war auch sie Alkoholikerin gewesen.

Mit 30 hat man wahrscheinlich als Frau schon Kinder. Ich hatte keine. Mein erstes Gebären war der Tod meiner Mutter. Das Sterben eines Menschen, der einem nahe steht zu begleiten, ist eine harte Sache. Ich wusste nicht, ob ich dem gewachsen war. Doch ich lief auch nicht davor davon. Ich konnte nicht anders.

Ich glaube, wenn man beim Sterben eines Menschen anwesend ist, hat man die Chance, tief ins eigene Ich zu blicken. Was macht mir wirklich Angst? Wen liebe ich? Wie will ich weiter leben? All das erfuhr ich, als ich die Hand meiner Mutter hielt, während sie starb. Es war wirklich hart, aber es war auch ein Geschenk für mein Leben. Nach ihrem Tod wurde ich zu einer anderen Frau.

Der vierte Tod in meinem Leben war der meiner Omi.

Ich wusste, dass Omi und ich uns loslassen würden. Es war von Anfang an klar. Unsere Beziehung war immer eine des Lebens und des Todes gewesen. Wir hatten unzählige Male darüber gesprochen. Zwischen uns war alles klar.

Als sie dann aber im Dezember 2016 ihr Leben langsam losliess, hatte ich Mühe. So viele Jahre hatte ich versucht, für sie zu sorgen, zu schauen, damit sie ihr Leben so leben kann, wie sie es für richtig hält. Autonomie, dieses grosse Wort, hatte ich hoch gehalten, trotz ihrer Demenz.

Doch was bedeutet Autonomie, wenn jemand stirbt? Ich klammerte mich innerlich an sie. Ich konnte sie nach über 39 gemeinsamen Jahren nur schwer loslassen. Sie war für mich der Anker gewesen. Sie zu verlieren war für mich unvorstellbar.

In jener Nacht, als sie ihre letzten Züge tat, schrieb ich, wie schon die Nächte zuvor. Es war tiefster Winter und sehr kalt. Ich schrieb, weil es das war, was ich gut konnte. Am nächsten Morgen erwachte ich, müde und seltsam leicht. Man rief uns an, um uns mitzuteilen, dass Omi um vier Uhr morgens gestorben sei. Es wunderte mich nicht. Es war ihre Zeit. Ihr Leben. Und ihr Abschied.

Omi und ich

Omi, die Weide und ich

unterwegs

Omi und ich, ca 2011

Opi feiert den 1. August

meine Mutter vor dem Friedhof Lichtensteig

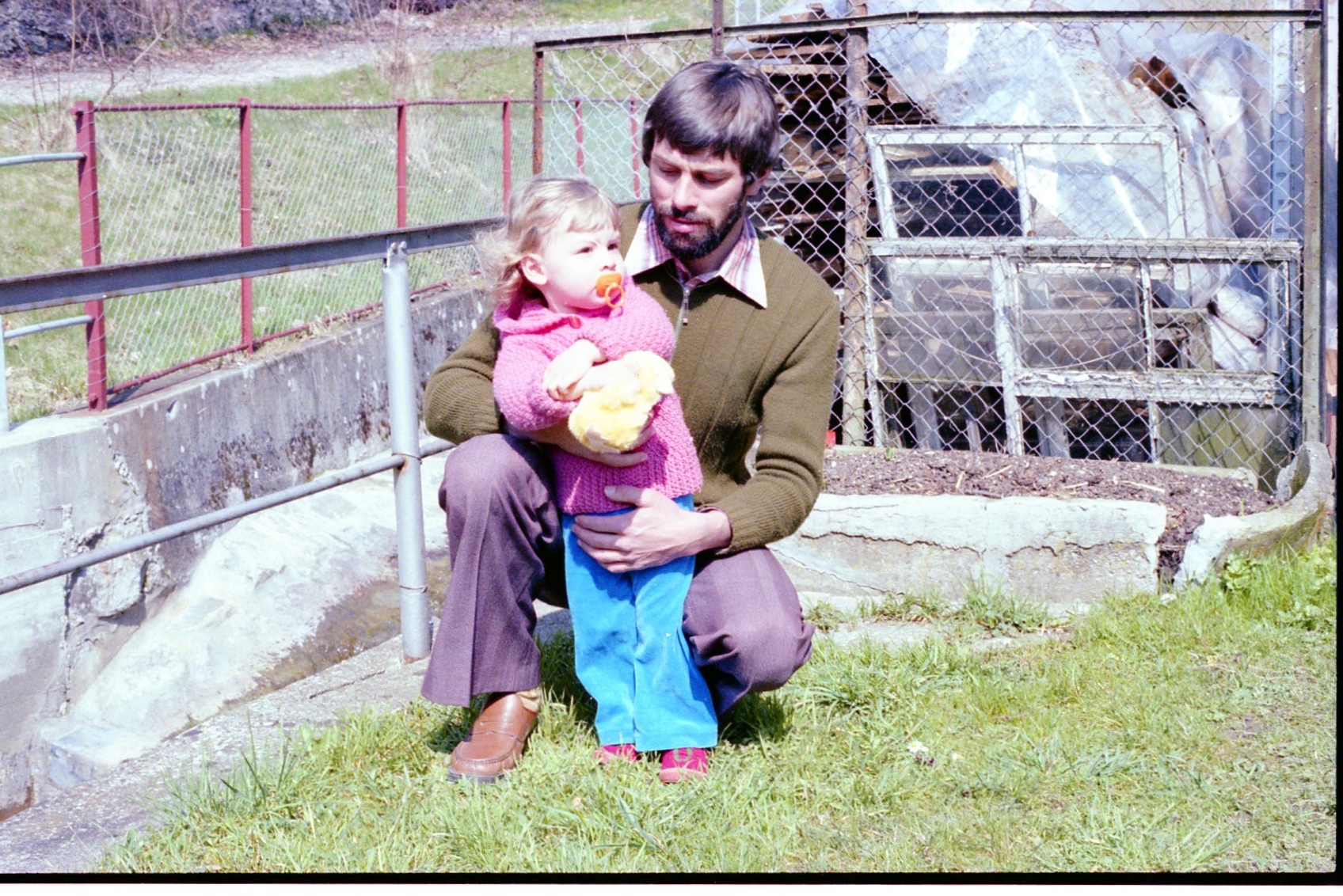

meine Mutter und ich vor dem Haus