Nein, das habe ich definitiv nicht gemacht. Ich war, wie alle meine Berufskolleg*innen in der stationären Pflege, fleissig am Arbeiten. Hab mich zurückgezogen. Vor allem aus meinem Freundeskreis und meiner Familie. Dass ich das getan habe, war nur richtig.

Im Nachhinein, bzw. jetzt gerade, ist es ein Fehler. Ich bin keine Einsiedlerin. Ich kann zwar super gut mit mir alleine sein, besonders wenn ich draussen in der Natur bin, aber ich brauche menschlichen Kontakt.

Ich vermisse meine Familie sehr. Ich vermisse meinen Vater. Meine Stiefmutter. Wenn ich das so sagen darf: Ich leide wie ein Hund.

Ich bin einfach nicht dafür gemacht, nur für mich selber zu sein.

Das merke ich jetzt.

Mein Vater ist schwerkrank. Wie lange er lebt, weiss ich nicht. Aber mein Gefühl sagt mir, dass sein Leben wohl nicht mehr lange dauert. Er ist schwerst beeinträchtigt. Er kann sich nicht mehr alleine bewegen, nur noch schwer sprechen, ist auf Hilfe angewiesen. Meine Stiefmutter pflegt ihn zuhause. Sie macht das alles hochprofessionell. Ich bewundere sie für ihre Ruhe und ihre Bedachtheit. Sie ist sein Fels und für mich die Mutter, die ich als Kind nicht hatte.

Ich habe mich abgegrenzt von ihnen, aber nicht, weil ich sie nicht mehr sehen wollte. Unser gemeinsamer, unausgesprochener, Grundsatz war, dass sie nicht meinetwegen plötzlich in ihrer Freiheit eingeschränkt sein sollten. Ich hatte Angst, weil ich sehr viel mehr (berufliche) soziale Kontakte habe als sie und sie nicht anstecken bzw. riskieren wollte, dass sie in Quarantäne gehen sollten.

Nun sah ich heute, nach vielen Wochen, endlich wieder meinen Vater. Ich trug eine Maske und ich weiss nicht mal, ob er mich erkannt hat. Doch fielen mir Steine vom Herzen. Ich erkannte, wie sehr es mir geschadet hat, sie nicht mehr zu sehen. Sie nicht mehr zu berühren. Zu umarmen.

Es geht ihm nicht wirklich gut. Er kann fast nicht mehr sprechen, schläft viel, hat Mühe mit Essen, verschluckt sich leicht. Ich muss ihn loslassen. Mein Herz tut sehr weh. Aber ich bemerke auch seine Ruhe. Seine Gelassenheit, nach so vielen Monaten des Leidens.

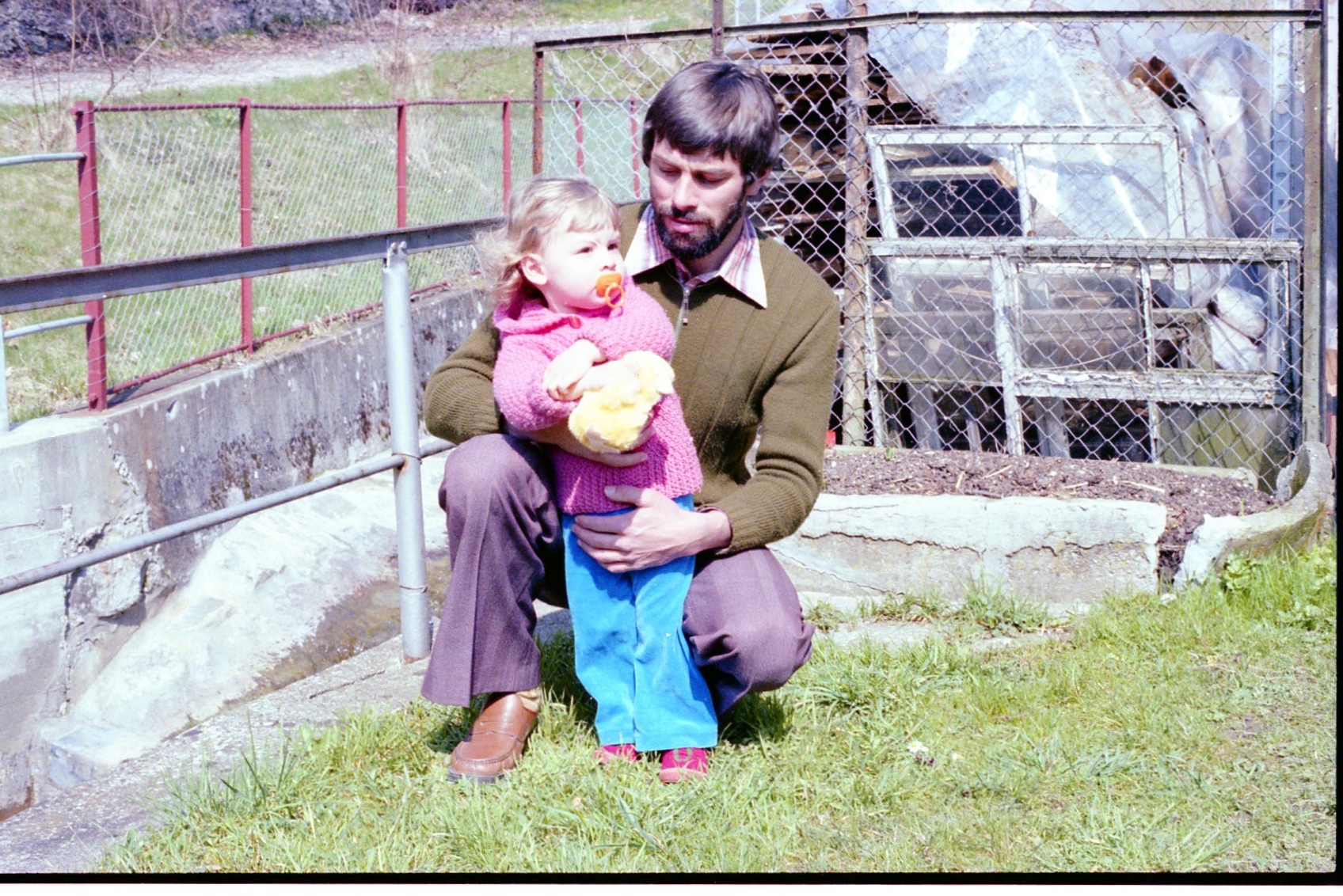

Ich bin meinem Vater so dankbar. Mütter nähren einen, aber Väter verleihen einem Kind Flügel. Mein Vater hat das von Anfang an getan. Er hat mich, trotz meiner früh erworbenen Gehbehinderung ermutigt und gedrängt, wieder laufen zu lernen. 2018 ging es ihm sehr schlecht. Er erzählte mir, dass er mit Anfang 40, also in meinem Alter, nie gedacht hätte, dass er mit 70 so schlecht zwäg sei. Er meinte damals zu mir, wenn er das gewusst hätte, hätte er noch sehr viel mehr seine Träume verwirklicht. Er hätte all das getan, was er sich nie gewagt hätte.

Das machte mich nachdenklich. Ich überlegte mir, welche unausgesprochenen Träume ich hegte. Damals wurde mir klar, dass ich Jagen lernen will. Ich weiss bis heute nicht, woher dieser Wunsch kam. Aber er war mit einem Mal so klar, so unausweichlich da, dass ich ihn leben wollte und musste. Ich meldete mich kurz darauf für die Jagdausbildung an und fing an zu lernen.

Die Jagd hat mein komplettes Leben verändert. Ich bin heute ein anderer Mensch. Gelassener. Lebensfroher. Ehrfürchtig gegenüber der Natur, ihren Schätzen, ihren Regeln. Ich habe eine komplett andere Welt kennen und schätzen gelernt. Ich bin, trotz Corona und all dem Scheiss, der um mich herum abgeht, glücklicher als je zuvor. Ich laufe mit Ausdauer steile Hügel hoch, was ich mir vor 30 Jahren nie hätte vorstellen können. Damals drohte mir der Rollstuhl.

Ich bin traurig, weil ich all dieses Glück, diese neue Chance im Leben, gerne mit meinem Vater teilen würde. Ich wünsche mir manchmal jene Sonntage im Wald zurück. Die Familienspaziergänge. Wie wir gemeinsam durch den Wald liefen, uns über Bäume und Vögel wunderten, uns wünschten, dass wir junge Füchse sehen würden.

Wir sahen uns heute. Mein Vater war sehr müde. Sein Zimmer ist voller Bilder von Füchsen. Ich erzählte ihm, dass ich morgen in den Wald gehen will. Er lächelte mich an. Seine Augen strahlten. In Gedanken ist er mit dabei, ganz gleich, wo er dann sein wird.